外壁診断で住宅トラブルを回避|築10年からの劣化サインと最適な点検タイミング

築15年の一戸建てにお住まいの方で、最近外壁のひび割れや色褪せが気になり始めていませんか。近隣での外壁塗装工事を目にして、ご自宅の状況に不安を感じている方も多いでしょう。外壁の劣化を放置すると、雨漏りや建物内部の腐食など深刻な住宅トラブルにつながる可能性があります。そこで重要になるのが、適切なタイミングでの外壁診断による早期発見と対策です。本記事では、まず5分でできるセルフチェック方法から始まり、信頼できる診断業者の選び方、そして診断結果を活用したコスト効率の良いメンテナンス計画まで、実践的な情報を段階的に解説します。この記事を読むことで、外壁診断への漠然とした不安から脱却し、具体的な行動計画を持った前向きな状態になれるでしょう。

目次

まずはセルフ外壁診断で現状確認|5分でできる劣化チェックと緊急度判定

専門業者への依頼を検討する前に、まずはご自身で外壁の状態をチェックしてみることが重要です。建物の周りを一周するだけで、外壁の劣化サインを発見でき、適切な対処法の判断材料となります。自己診断により現状把握ができれば、業者との相談時により具体的で有意義な話し合いが可能となるでしょう。

外壁の亀裂・色褪せ・カビ汚れを見極める簡単セルフ診断手順

外壁診断の基本は目視による点検から始まります。住まいの外周を歩きながら、ひび割れ(クラック)、塗装の剥がれ、カビや汚れの付着など明らかな劣化症状を確認していきます。

チェックポイントとして、まず外壁全体の色の変化を観察し、建築当初と比較して明らかな色褪せが見られる箇所を特定します。次に、手で外壁表面を軽く触り、白い粉が付くチョーキング現象の有無を確認してください。この現象は塗料の劣化を示すサインであり、外壁塗装の検討時期の目安となります。

カビと汚れの見分け方では、黒ずみが水洗いで落ちない場合はカビなどの微生物汚染の可能性があり、必要に応じて湿気対策や専門的な処理も検討しましょう。点検は晴れた日の午前中に実施し、陰影により細かな変化も発見しやすくなるでしょう。

- 目視で外壁表面の亀裂を確認

- 幅0.3mm以上は要注意

- 縦・横・斜めの方向を記録

- 髪の毛程度:経過観察

- 名刺が入る幅:早期補修推奨

- 指が入る幅:即座に対処必要

- 手のひらで外壁を軽く撫でる

- 白い粉が付着するか確認

- 複数箇所で検査実施

- 薄く付着:初期段階

- はっきり付着:塗装検討時期

- 大量に付着:早急な塗装必要

- 黒ずみ・緑色の変色を確認

- 水洗いテストを実施

- 北側・日陰を重点チェック

- 水洗いで落ちる:汚れ

- 水洗いで落ちない:カビ

- 広範囲に拡大:専門処理必要

危険度レベル別の対処法と業者依頼が必要な症状の見分け方

セルフ診断で発見した症状は、緊急度に応じて軽微・注意・緊急の3段階に分類できます。軽微レベルでは、部分的な汚れや軽微な色褪せが該当し、定期的な清掃や次回メンテナンス時の対応で十分です。

注意レベルには、幅0.3mm未満のヘアークラックや局所的なチョーキング現象が含まれます。この段階では、1年以内の専門業者による詳細調査を検討し、必要に応じて部分補修を実施します。緊急レベルは、幅0.3mm以上のひび割れ、塗膜の大幅な剥離、雨漏りの兆候などが該当し、直ちに専門業者への相談が必要となります。

DIYで対応可能な範囲は、軽微な汚れの清掃や小さな傷の応急処置程度に留めてください。構造に関わる問題や広範囲の劣化については、安全性の観点から必ず専門業者に依頼することが重要です。

築年数と外壁材質から判断する最適な診断実施タイミング

外壁材質により劣化の進行速度が異なるため、建築時の仕様を確認した上で適切な診断頻度を設定することが大切です。窯業系サイディングの場合、多くの住宅関連団体やメーカーが新築から10年前後での初回点検、その後おおよそ5年ごとの定期点検を推奨しています。

モルタル外壁では、築10~15年で最初の詳細診断を行い、その後は劣化の進行状況に応じて3~5年周期での点検が適切です。タイル外壁は比較的耐久性が高いものの、目地部分の劣化や浮きの確認のため、築15年以降は5年おきの点検を実施してください。

季節要因も考慮し、梅雨前の5月や台風シーズン前の8月に点検を行うことで、気象条件による影響を事前に把握できます。築年数と外壁材質に応じた計画的な診断により、大規模修繕の回避と費用の最適化を実現できるでしょう。

| 外壁材質 | 初回点検 | 定期点検周期 | 推奨時期 | 重要ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 窯業系サイディング | 築10年前後 | 5年ごと | 5月・8月 | コーキング劣化 ! |

| モルタル外壁 | 築10〜15年 | 3〜5年ごと | 5月・8月 | ひび割れ注意 ! |

| タイル外壁 | 築15年以降 | 5年ごと | 5月・8月 | 目地・浮き確認 ! |

信頼できる外壁診断業者の選び方|後悔しない3つの判断基準と費用相場

セルフチェックで気になる箇所が見つかったら、次は信頼できる診断業者を選定する段階です。適切な業者選びが安心できる診断結果につながり、その後のメンテナンス計画の成功を左右します。ここでは業者の技術力と信頼性を見極める具体的な判断基準と、無料診断と有料診断の使い分け方について詳しく解説します。

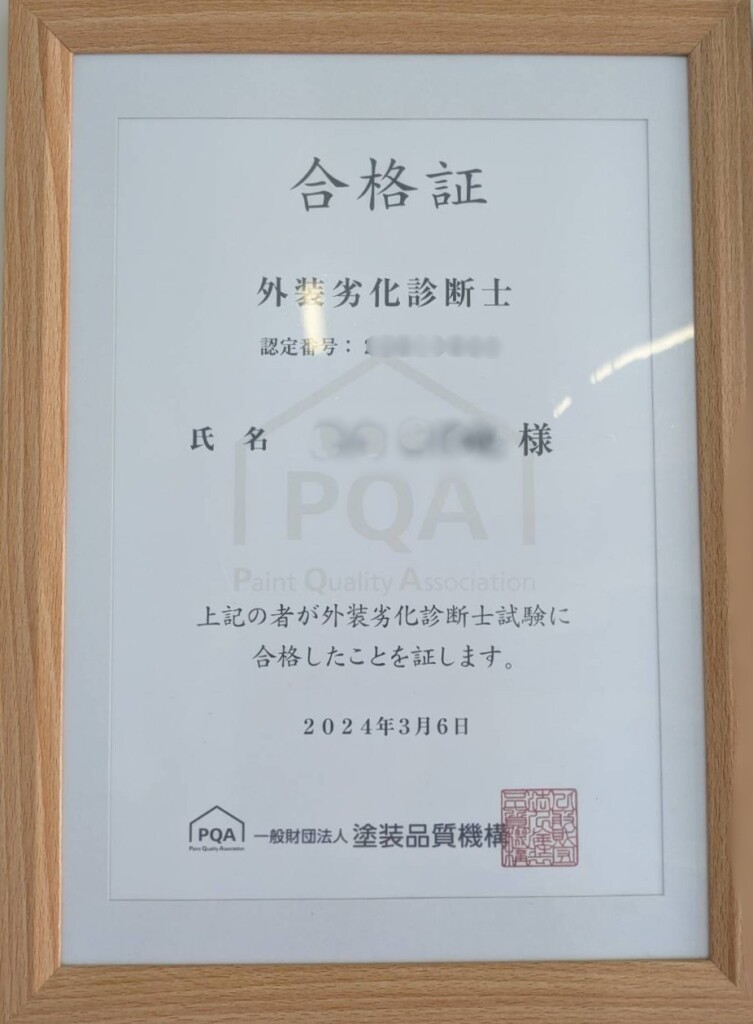

外壁診断士など有資格者在籍と実績年数による業者評価法

信頼できる外壁診断業者を見極める第一の基準は、外壁診断士や外装劣化診断士などの有資格者が在籍していることです。外壁診断士は一般社団法人全国住宅外壁診断士協会が認定する資格で、外壁の性能と課題に対処する専門的な知識を習得した技術者であることを証明しています。

業者の技術力を測る指標として、資格保有者の在籍状況だけでなく施工実績年数や過去の診断件数の確認が重要になります。外壁調査の料金は赤外線調査で㎡単価120円~350円、打診調査で㎡単価280円~700円程度が相場となっており。

業者選定時には、必ず担当者の資格証明書の提示を求め、これまでの診断実績や施工事例を具体的に確認してください。単に資格を持っているだけでなく、継続的に技術研修を受けているかも重要な判断ポイントとなります。

診断内容の充実度と詳細報告書の質で見抜く優良業者の特徴

優良業者が提供する外壁診断サービスには明確な特徴があります。専門家の目で直接細かい部分まで見ることができ、機械だけでは見落としてしまう部分もチェックできる目視による診断を基本として、十分な数の詳細な診断項目を設定し、建物の状態を多角的にチェックできる業者を選びましょう。

診断内容の質を判断するポイントとして、写真付きの詳細報告書の作成があります。劣化箇所の写真撮影、損傷の程度分析、改修提案の具体性など、素人でも理解しやすい形で診断結果をまとめてくれる業者は信頼性が高いといえます。報告書には現状の問題点だけでなく、将来的なメンテナンススケジュールも含まれていることが理想的です。

外装劣化診断士などの有資格者による客観的な診断や、診断結果に基づいた適切なアドバイスを行う業者を選択することが重要です。強引な営業を行わず、診断結果に基づいた適切なアドバイスを提供してくれるかを必ず確認してください。

- 20項目以上の詳細チェック

- 目視+専門機器の併用

- 見落としやすい箇所も確認

- 建物全体を多角的に診断

- 5項目程度の簡易チェック

- 目視のみの表面的な確認

- 重要箇所を見落とし

- 部分的な診断で済ませる

- 写真付き詳細報告書

- 劣化度合いの数値化・分析

- 将来のメンテナンス計画

- 素人にも分かりやすい説明

- 改修提案の優先順位明記

- 口頭説明のみ

- 曖昧な状態説明

- 計画性のない提案

- 専門用語の羅列

- 不安を煽る内容

- 診断結果に基づく適切な提案

- 強引な営業をしない

- 十分な検討時間を提供

- 複数の選択肢を提示

- 有資格者による説明

- 即決を迫る強引な営業

- 不安を過度に煽る

- 今だけ特別価格を強調

- 他社批判が多い

- 資格・実績が不明確

無料診断と有料診断の違いと適正価格帯での業者選定のコツ

外壁診断には無料診断と有料診断があり、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で適切に使い分けることが大切です。無料診断を行っている業者も多く、まずはどこまで調査を行ってくれるのかを確認することが重要とされています。

無料診断は簡易的な目視チェックが中心となり、基本的な劣化状況の把握には有効です。一方で、詳細な調査や専門機器を使用した診断が必要な場合は有料診断を検討する必要があります。外壁調査の料金は赤外線調査で㎡単価120円~350円、打診調査で㎡単価240円~450円程度が相場となっており、建物の規模により総額が決まります。

業者選定のコツとして、複数業者から相見積もりを取得し、サービス内容と費用を比較検討することが重要です。極端に安い見積もりや高額な診断費用を提示する業者は避け、適正価格帯で質の高いサービスを提供する業者を選択しましょう。診断費用だけでなく、報告書の質や担当者の対応なども総合的に判断することが成功の鍵となります。

- 簡易的な目視チェック

- 基本的な劣化状況の確認

- おおまかな状態把握

- 簡易報告書の作成

- 詳細な目視調査

- 打診調査(㎡単価240〜450円)

- 劣化度合いの数値化

- 詳細な診断報告書

- 修繕計画の提案

- 赤外線調査(㎡単価120〜350円)

- 内部欠陥の検出

- 漏水箇所の特定

- 専門的な分析報告書

- 長期修繕計画の策定

- 画像データの提供

診断結果を活用した効果的なメンテナンス計画|コストを抑える長期管理術

専門業者による診断が完了したら、その結果を基に長期的なメンテナンス計画を立てることが重要です。診断報告書には劣化箇所の優先順位や推奨する補修方法が記載されており、これを活用することでトータルコストを大幅に削減できます。ここでは診断結果の読み解き方から具体的なメンテナンス手法の選択、そして季節要因を考慮した年間スケジュールまで、住まいの資産価値を維持する実践的な管理術について解説します。

診断報告書から読み取る修繕の優先順位と予算配分の決め方

診断報告書の見方と修繕工事の優先順位付けが、効果的なメンテナンス計画の基盤となります。報告書には一般的に劣化状況が段階的に記載されており、まず緊急性の高い箇所から順次対応していくことが重要です。

緊急性の判断基準として雨漏りリスクが疑われるひび割れや外壁材の浮き・剥離など、構造的な問題は最優先で対処する必要があります。予算制約がある場合は、工事の分割実施も有効な手段となります。例えば、全面塗装が必要な場合でも、予算や緊急性に応じて部分的な補修やエリアごとの段階的対応を検討することで、年間予算内での計画的な実施が可能な場合もあります。

コストパフォーマンスの良い修繕計画では、劣化度合いと修繕費用のバランスを考慮し、予防的メンテナンスを重視します。小規模な補修を定期的に実施することで、将来的な大規模修繕を回避し、住まいの維持費用を長期的に抑制できます。

外壁塗装・部分補修・全面改修の使い分けと費用対効果の比較

劣化レベルに応じた修繕方法の選択が、費用対効果を最大化する鍵となります。軽微な劣化の場合は部分補修で対応し、中程度から全体的な劣化には外壁塗装、構造的な問題がある場合は全面改修が適切です。

費用相場として、一般的な戸建て住宅では部分補修は1万円〜50万円程度、外壁塗装は40万円〜200万円程度、全面改修は90万円〜300万円超となる場合が多く、建物の規模や状態により大きく変動します。劣化が軽微なうちに外壁塗装を実施することで、全面改修を10年以上先延ばしできる場合が多く、トータルコストの大幅な削減につながります。

適用場面の判断では、築年数と前回のメンテナンス時期を考慮します。築10年前後で初回メンテナンスの場合は外壁塗装が推奨され、築15年以上経過し劣化が進んでいる場合は部分的な全面改修も検討し、最適な修繕方法を選択することが重要です。

- 軽微なひび割れ(0.3mm以下)

- 部分的なシーリング劣化

- 小規模な塗膜剥離

- 局所的な汚れ・カビ

- 築10年前後の初回メンテナンス

- 全体的な色褪せ・チョーキング

- 複数箇所のひび割れ

- 防水機能の低下

- 築15年以上で劣化が進行

- 構造的な問題が発生

- 大規模なひび割れ(1mm以上)

- 下地材の腐食・損傷

トータルコストを大幅に削減できます。定期的な点検と適切なタイミングでの修繕が重要です。

季節要因と災害リスクを考慮した年間メンテナンススケジュール

効果的なメンテナンス実施時期と災害対策を含む年間管理計画により、外壁の劣化進行を効率的に抑制できます。梅雨前の5月には詳細点検を実施し、ひび割れやシーリングの劣化を確認して雨漏りリスクを事前に回避します。

台風シーズン後の10月には、強風による損傷や飛来物による傷の有無をチェックし、必要に応じて応急補修を実施します。冬季の凍害対策として、12月から2月にかけては北面の外壁を重点的に監視し、凍結による亀裂の発生を早期発見することが大切です。

年間スケジュール例として、春季点検(4月〜5月)、夏季清掃(7月〜8月)、秋季確認(10月〜11月)、冬季監視(12月〜2月)の4回に分けた管理を推奨します。定期的な点検により問題を早期発見し、計画的なメンテナンス実施によって住まいの価値を長期にわたって維持していくことが可能となります。

- 冬期損傷の確認

- 凍害箇所のチェック

- 春季総合点検

- 外壁全体の目視確認

- 梅雨前の詳細点検

- ひび割れの確認

- シーリング劣化チェック

- 雨漏り箇所の確認

- 梅雨期の状態観察

- 外壁の洗浄作業

- 汚れ・カビの除去

- 継続的な清掃

- 塗膜の状態確認

- 台風前の対策確認

- 飛来物対策

- 台風後の詳細点検

- 損傷箇所の確認

- 応急補修の実施

- 秋季最終確認

- 冬季準備

- 凍害対策の開始

- 北面の重点確認

- 凍結監視の継続

- 亀裂の早期発見

- 凍害の最終確認

- 春に向けた準備

まとめ

最後まで記事をお読みいただき、ありがとうございました。築10年以上の住宅をお持ちの方にとって、外壁診断は住まいの安全性と資産価値を守るために欠かせない重要な取り組みです。外壁の劣化を放置すると、雨漏りや構造的な問題につながり、結果的に高額な修繕費用が必要となってしまいます。この記事では、そうした不安を解消し、適切な外壁管理を実現するための実践的な方法をご紹介してきました。

外壁診断を成功させるための重要なポイントは以下の通りです:

これらのポイントを実践することで、計画的なメンテナンスによる大幅なコスト削減と、住まいの長期的な価値維持を同時に実現できます。外壁診断への漠然とした不安から脱却し、まずは今回ご紹介したセルフチェックから始めてみてください。適切な外壁管理により、ご家族が安心して暮らせる住環境を長く維持していけることを心より願っております。

この記事へのコメントはありません。